☆☆☆☆☆☆☆☆★★(8点)

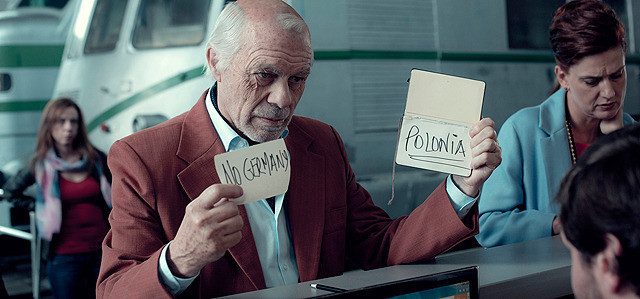

ホロコーストを生き延びたユダヤ人が70年ぶりにポーランドの親友を訪ねるという話。アブラハム(ミゲル・アンヘル・ソラ)は家族でただひとり生き残り、1945年以来アルゼンチンに暮らしていた。88歳になったアブラハムは戦争で痛めたらしい右足がいよいよだめになり、切断するしかないようだ。頑なに拒否するアブラハムだが、娘たちは切断をすすめ、長年暮らしてきた家を売り払い、老人ホームに入れようとする。アブラハムの気持ちを理解しようとしない娘たちのやり方が、アブラハムの背中を押すことになり、彼は親友との再会の約束を果たそうと決断する。ここまで追いつめられなければ、アブラハムは約束のことなど諦めていたかもしれない。なにしろポーランドの親友と別れたあと、手紙を送ることもしなかった。家では「ポーランド」という単語は禁句で、当時を思い出させる類のことは一切みないようにしてきたのだろう。それでも親友への親愛の情は深く、仕立て屋だったアブラハムは最後に親友のためにスーツを作っていた。そのスーツを届けるという名目の旅だ。70年も経つのだから、おなじ場所に住んでいない可能性のほうが高い。何にしても帰る場所を失ったアブラハムは前に進むしかない。片道切符でアルゼンチンを離れ、二度と戻ることはない、死に場所を探すような旅でもある。アブラハムは頑固でしたたかな老人で、娘たちからの仕打ちは自分で蒔いた種ではないかという気もするが、壮絶な人生を生き抜くうえで身につけてきた処世術でもあるのだろう。旅先で出会う人たちと摩擦を引き起こしながらも、妙に人を惹きつけて味方にしてしまう。それはアブラハムが見るからに高齢であることや、出会った人たちが単に親切だったというだけでなく、アブラハムの語る人生が人類の歴史そのものだからだ。ホロコーストのようなものはもはや民族の問題だけにするには大きすぎる出来事で、人間みんなが背負っていくべきものにちがいない。アブラハムを助けたくなるのも、だから当然なのかもしれない。